厳しい政治状況の中で、誠実に努力を重ねてきた女性議員の登場は、日本の政治に久しぶりの希望を感じさせる。

彼女のリーダーシップに注目が集まる一方で、私たちが見落としてはならないのが「介護離職」問題だ。

本稿では、期待とともに、これからの日本が取り組むべき課題について考えたい。

この記事の目次

誠実な政治姿勢に感じる希望

自民党を取り巻く厳しい環境の中で、世襲ではない女性議員が信念と情熱をもって政治活動を続けてきた。

その結果としての就任に、これまで政治に距離を感じていた人々の間にも、新たな期待が生まれている。

特に、公明党の離脱に対して毅然とした態度を示した姿勢には、清々しさすら感じた。

これは政治の力学ではなく、国民の支持によって導かれた結果であり、久しぶりに「民意が政治を動かした」瞬間でもあった。

吉村知事との協力関係を通じて、どの世代にも希望を与える政治の形を築いてほしいと願う。

首相自身が経験した「介護と仕事の両立」

高市首相は、奈良の実家と東京を往復しながら、政治家としての活動を続けてきた。

介護と仕事の両立という個人的な経験を持つリーダーである点は、多くの国民にとっても心強い。

その経験をもとに、現実に即した介護政策の実現に期待が高まっている。

見過ごされがちな「介護離職」問題

いま、日本の最優先課題として物価高騰対策が掲げられている。

しかし、見過ごせないのが「介護離職問題」だ。

団塊の世代が80歳を超える時期を迎えると、認知症高齢者の増加とともに、団塊ジュニア世代が介護の中心を担うようになる。

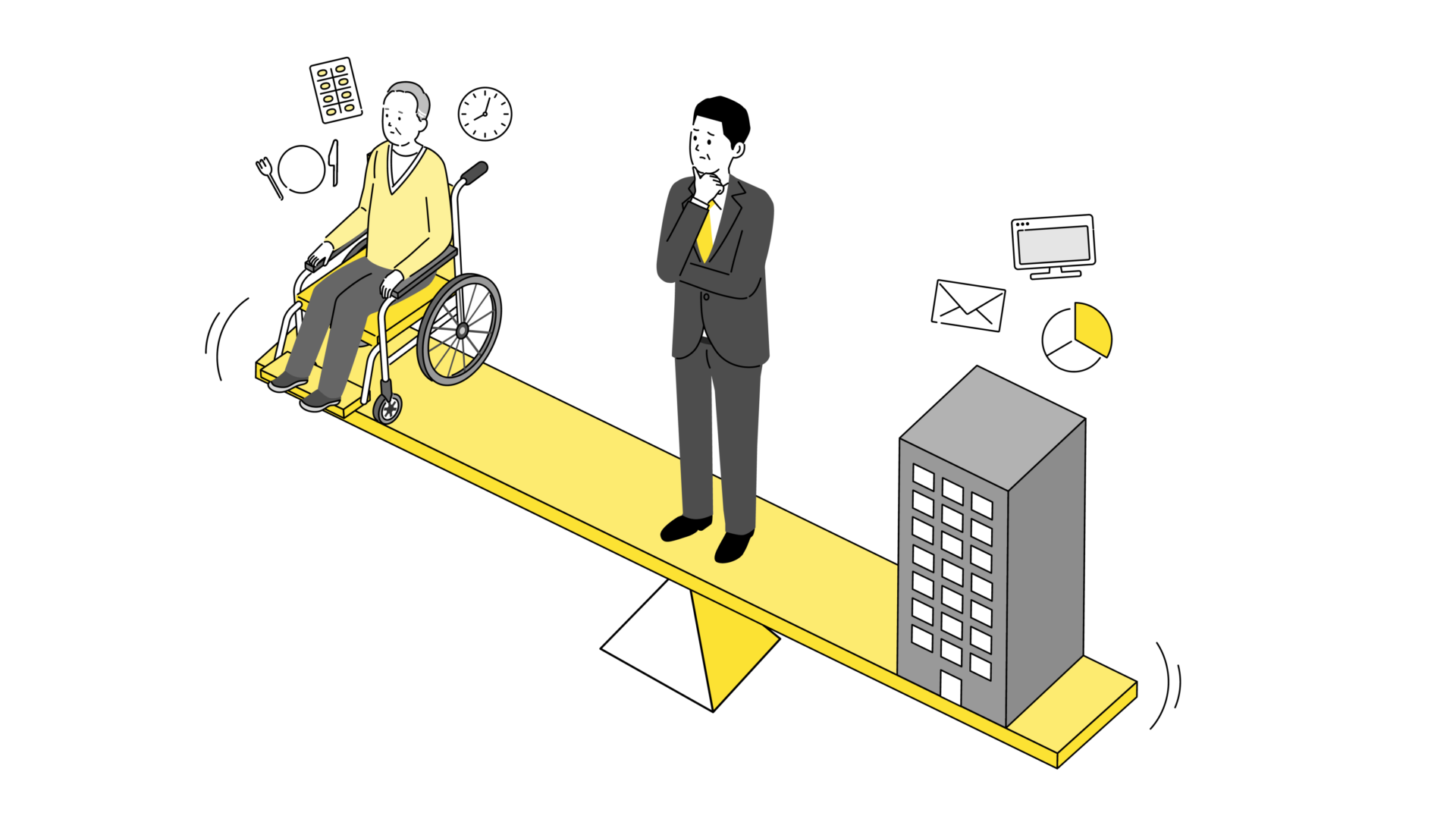

この世代は、社会や企業で中核を担う人材でもある。

彼らが介護を理由に職場を離れることになれば、個人の問題にとどまらず、経済的損失や社会機能の低下といった深刻な影響を及ぼすだろう。

介護の本質は「認知症介護」にある

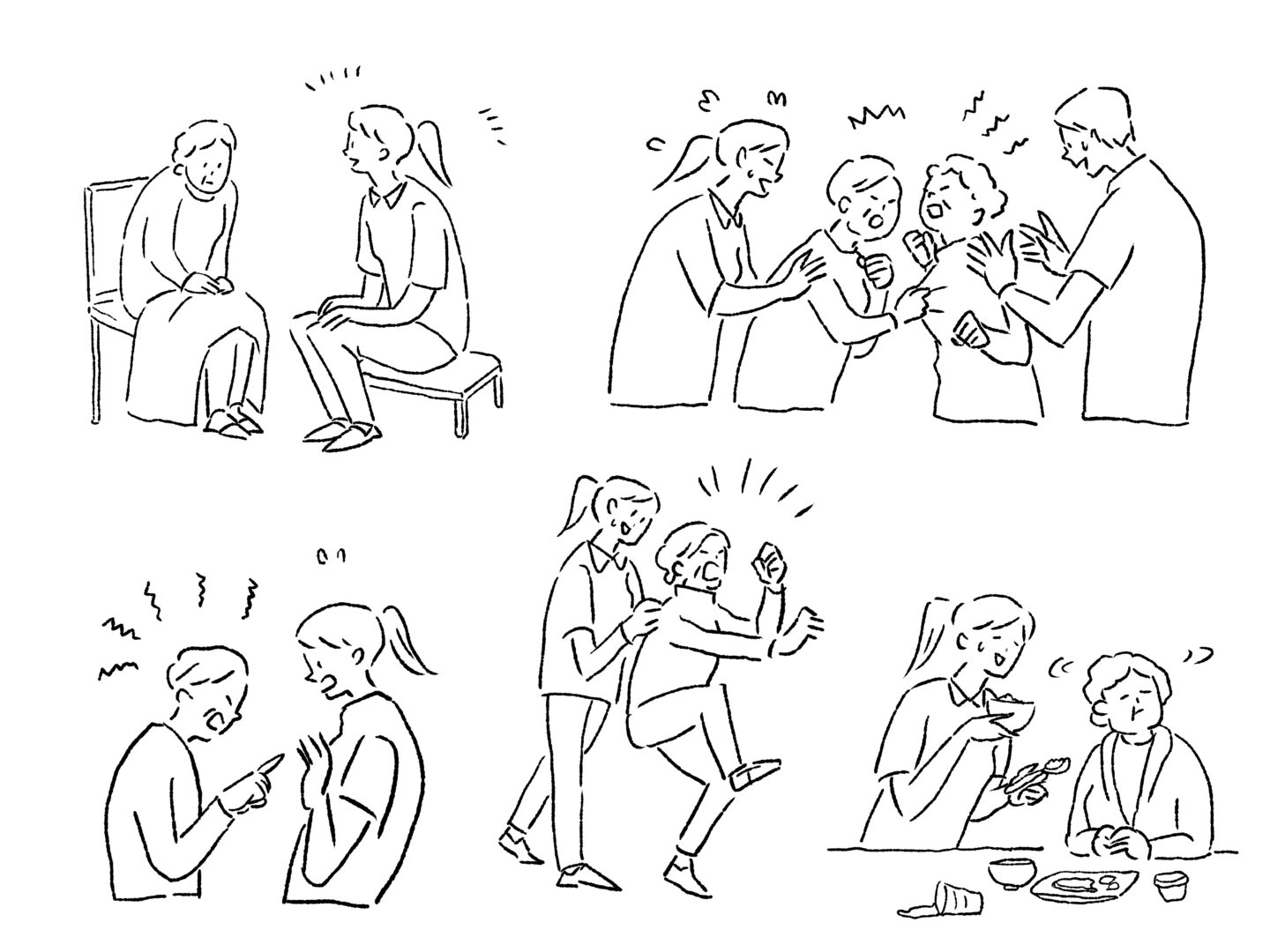

介護問題の本質は、認知症介護の難しさにある。

現行の「地域包括ケアシステム」は重要な仕組みだが、認知症高齢者への対応という観点では十分とは言えない。

認知機能が衰えた高齢者は、本人の意思を尊重するだけでは支えきれず、家族の負担が限界を超えてしまう。

その結果、介護疲れによる離職、虐待、事故といった社会問題へと発展するケースも少なくない。

「在宅介護の理想」と「現実とのギャップ」

家族による在宅介護は理想的だが、限界を迎えたとき、すぐに入居できる施設は少ない。

今後さらに高齢者が増加する中で、要介護1〜2の認知症高齢者が安心して暮らせる施設の整備は急務だ。

身体的には元気でも行動範囲が広く、徘徊やトラブルを起こしやすい方々への支援には、24時間体制のケアが必要である。

現状の制度では十分に対応しきれず、結果として家族の負担や社会的リスクが拡大している。

2030年を見据えた対策を

2025年問題の先には、団塊世代が80歳を超える「2030年問題」が待っている。

今こそ、地域包括ケアシステムを現代の実情に合わせて見直し、認知症介護に特化した新しい仕組みを構築する時だ。

特別養護老人ホームとは別に、要介護1〜2の認知症高齢者が入居できる専門施設の設立を国として推進すべきである。

社会全体で支える介護へ

繰り返しになるが、介護問題の核心は「認知症介護の難しさ」にある。

高市首相には、介護を「家族の問題」から「社会全体で支える仕組み」へと進化させる改革を期待したい。

国民一人ひとりが安心して暮らせる社会とは、弱者を支える仕組みが整っている社会である。

介護をめぐる課題を乗り越えることこそが、日本が再び希望と活力を取り戻すための第一歩になるだろう。