中谷治宇二郎との出会い

それは先祖の墓参りをかねた故郷石川県の家族旅行からでした。

無名の考古学者であり文学者でもある中谷治宇二郎は、約100年前に、石器時代から古墳時代にいたるまでの遺跡を日本各地で発掘調査し、短期間に優れた論文や著書、そして発掘した遺物を数多く残しています。

子どもの頃よく自転車で遊びに行ったところに今はモダンな建物が建ち、中谷宇吉郎雪の科学館が開設されています。

中谷宇吉郎といえば雪の結晶を研究した、世界的にも有名で教科書にも載るような科学者なので知っている人も多いと思いますが、無名の考古学者中谷治宇二郎は宇吉郎の実の弟なのです。

気になってはいましたが、今住んでいる東京から遠く離れていることもあり、開設されて30年近く経っていても訪れたことはありませんでした。

ホームページをみてもらえればその良さがわかると思いますが、雪の結晶がうまれる瞬間を見ることができる装置がありとても神秘的な体験ができること、それから柴山潟から霊峰白山を望む景色がとてもきれいなこと、その景色を見ながら美味しいケーキが食べられる喫茶店があることなど、カップルや家族連れに人気のスポットなのです。

もし石川県を旅行する機会があれば、ぜひ立ち寄ってみてほしい穴場的な名所だと思います。

私は雪の科学館を初めて訪れたことで、中谷宇吉郎に関する展示物に満足したことはもちろんですが、1冊の本に出会い中谷治宇二郎の存在を知ったことの方が、私のライフワークにより大きな影響を与えていると、感慨深く感じているのです。

中谷治宇二郎の長女法安圭子さんの想い

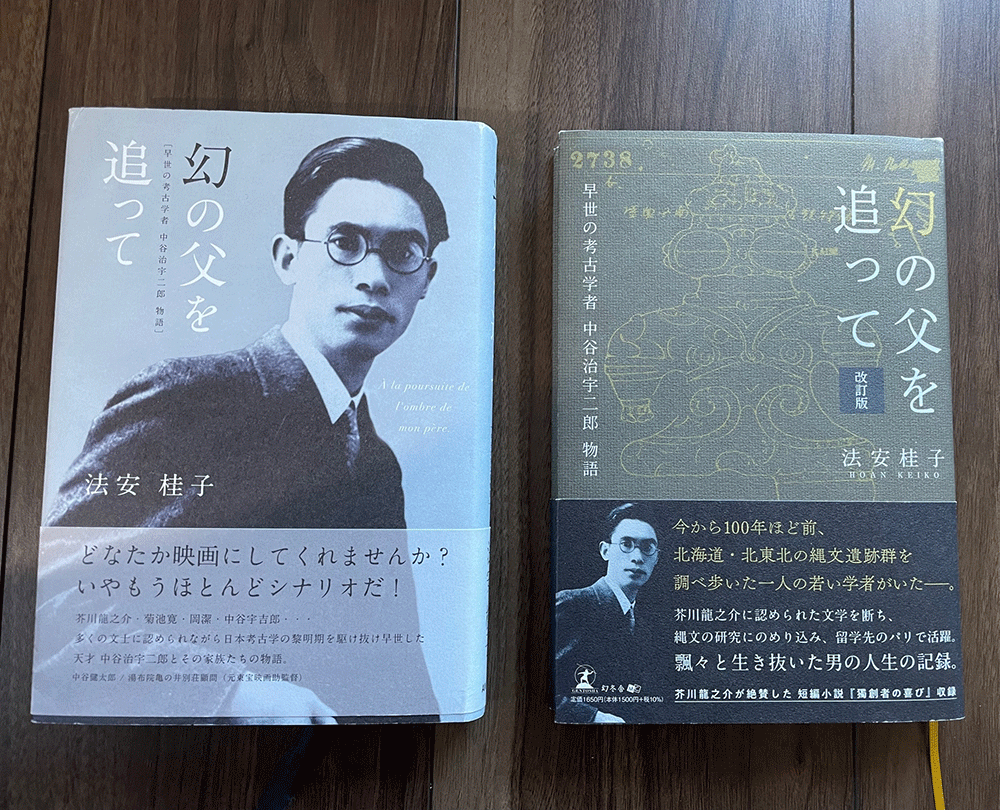

2019年に出版された本のタイトルは「幻の父を追って」

そして帯封には「どなたか映画にしてくれませんか?」と書かれており、思わずその場で手に取りしばらくページをめくりました。

著者は中谷治宇二郎の長女で1927年生まれの法安圭子さんですが、

実の父親でありながらほとんど記憶にないなかで、中谷治宇二郎が残した多くの貴重な資料をもとに構成された本からは、

『無名でも驚くような才能を持ち、実績を残した父のことをもっと多くの人に知ってもらいたい!』

という熱意が、すぐに読み取れました。

1902年(明治35年)~1936年(昭和11年)の34年という短い生涯の中で、彼は発掘した多くの石器時代の遺物や論文そして著書や手紙を残していることから、新たな中谷治宇二郎の遺品の発見もあり2022年には「幻の父を追って」の改訂版が出版されています。

影響を受けていると思われる偉人たち

彼の才能の端緒をつかんでみると、中谷治宇二郎は旧制中学校時代の18歳で同人誌「跫音」を創刊し、二号に「獨創者の喜び」を発表しています。

この「獨創者の喜び」を読んでみると、作者が特定されていない平家物語の中でも名文といわれる灌頂巻(かんぢょうのまき)を、作者として有力な候補の2人の人物が葛藤しながら創作している場面をリアルに描き、最後の節では現代の高校生がまじめな教師から前節で描いた平家物語の講義を受けており、不真面目で理屈っぽい生徒が教師の講義を皮肉るという、時代を超えた歴史小説のようでした。

1人の北国の青年が書いたこの小説を読んで褒めたのが芥川龍之介であり、芥川全集第4巻に「一人の無名作家」という小品として今でも見ることができます。

その中で

『今はその青年の名は覚えて居りませんが、その作品が非常によかったので、その青年のことは折々今でも思い出します。才を抱いて埋もれてゆく人は外にも沢山あると思ひます』

と、忘れられない無名の若い作家として芥川龍之介の心に強く残ったことが書かれています。

そして中谷治宇二郎から最も大きな影響を受けていると思われる偉人は、数学史上難問とされた未解決問題を次々と解決した世界的な数学者であり随筆家の岡潔です。

岡潔は多くの随筆を書いており、その中の何冊かで多くのページを割き、中谷治宇二郎とのフランス留学中の共同生活、そして病弱だった中谷治宇二郎を岡夫妻が看護する様子、そして親友の才能にほれ込んでいる様子が克明に描かれています。

中谷治宇二郎が亡くなったあと、岡潔はしばらく精神に変調をきたし、奇妙な行動が多数の人に目撃されていますが、その後彼は数学の研究に没頭し、大発見の喜びを治宇二郎とともに分かち合いたいとの一念で、複数の数学界の難問を解決しています。

岡潔にとって中谷治宇二郎は、たんに親友という言葉では言い表せない存在であり、共同生活の中で精神や思考、そして研究の方法論などが共有されそしてアップデートしていくような存在だったのではないでしょうか。

また岡本太郎といえば、1970年大阪万博の太陽の塔をはじめ多くの芸術作品を残しており、特に縄文土器の持つ不可思議な美観に魅了され、作品に大きく影響したことは有名ですが、彼は1930年19歳の時にフランスのソルボンヌ大学に留学しています。

同じ時期にソルボンヌ大学に留学していた中谷治宇二郎は28歳、二人とも社会学者マルセルモース教授の授業を受けており、モース教授は授業の中で、ナカヤという若い考古学者が出している日本の考古学に関する論文を紹介したことがあった。

モース教授は論文を書いたナカヤが授業を受けている治宇二郎とは知らずに授業を続け、あとで治宇二郎であることを知り驚くという逸話もあり、すでに縄文土器に魅了されている19歳の岡本太郎と縄文土器の発掘調査研究を続けてきた28歳の中谷字宇次郎との接点があったことは間違いないだろうと思われます。

インターネットもテレビも電話も無い時代、そして外国に行くことが大変な時代に、専門分野が違う才能豊かな人たちが中谷治宇二郎を介して日本とフランスで活躍している、この事実を複数の書籍を同時に読み進めることで学び知ることができました。

このように引き続き中谷治宇二郎を追いかけてみようと思うのですが、この経験で読書の楽しみ方を見つけることができたことは、私の今後の成長に大きくプラスになったように思います。